低山ながら絶景の山頂部へ

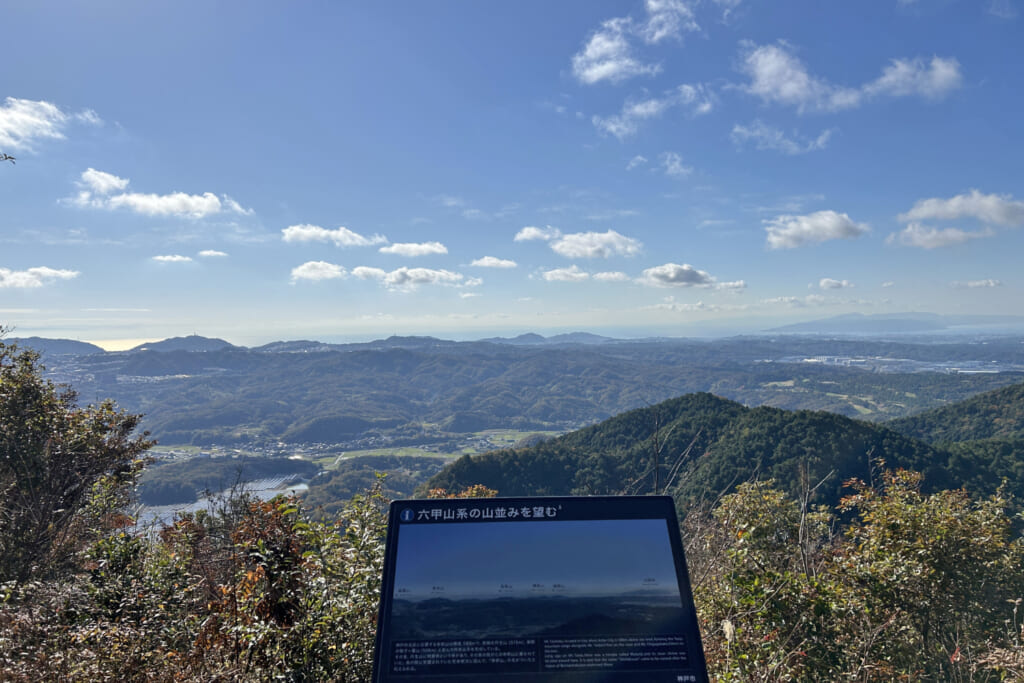

尾根上の急な登りを標高差80mほどがんばると、パッと視界が開けたビュースポットに出ました。

丹生・帝釈山地は、明石海峡まで直線距離で20kmほどの内陸部にあります。海側にある六甲山地がじゃまをして、海面は見えないのですが、南西側を見ると広大な丘陵地の向こうに、淡路島の巨大な島影が浮かんでいます。ここから標高586m、丹生山系の主峰である帝釈山の山頂まではすぐです。

かつて、百済の王子が丹生山に明要寺というお寺を建てたとき、ここが奥之院だったそうです。帝釈天が祀られていたことから山名がつけられ、今はいくつかの石の祠が祀られているだけで静寂に包まれた地となっています。

山頂からは、東西に伸びている丹生・帝釈山地の主稜線を西へ。緩やかな下り道を進み、丹生神社のあるエリアへ。こちらは山頂からは景色が見えないのですが、境内の一角に南側が見える場所があり、木々のすきまから麓の集落などが見えています。

丹生神社の「丹生」とは、呉越より渡来したとされる丹生氏に由来しており、氏神「丹生都比売神(にうつひめのかみ)」を祀る神社です。「丹」=朱砂・辰砂=硫化水銀を表していて、丹生氏は水銀鉱業を生業とする一族だったとか。

往時は多くの人で賑わっていたかもしれない広い境内ですが、今はひっそりと静まり返っていました。

下山は「義経道」と呼ばれているルートから。

源平合戦で義経が通ったとされている道ですが、その前には福原遷都を敢行した平清盛が、〝西の比叡山〟として再興し、月参りで通った明要寺があったのもこのあたりだとか。

この地域は、今でこそのどかな山里の趣ですが、たびたび戦乱の舞台となったところ。明要寺は多くの僧兵を擁し、南北朝騒乱、源平合戦、湊川の合戦にも関わっています。

「丹生城址」の碑がありますが、織田信長の播磨攻略の一環、三木合戦の際には別所長治側に与し、兵糧補給ルートの拠点となっていたそうです。

たしかに、城があったような感じがする地形です。ここから南へ伸びる尾根をひたすら下っていくと、丹生山へのメインの登山口である衝原(つくはら)へ。

すぐ西側に「つくはら湖」という大きなダム湖があり、サイクリングロードも整備されていることから、少し前に駐車場の一角に「つくはらキャビン」というハイカーやサイクリスト向けの拠点ができました。

休憩スペースやトイレ、なんとシャワールームまで完備。バス待ちの間に一服するにも最適です。つくはら湖の周囲には桜がたくさん植えられているので、春にお花見がてらまた来てみたいと思いました。

記事一覧

記事一覧 キャンプ場を探す

キャンプ場を探す ショッピング

ショッピング