織田信長による天下統一の過程で、極めて凄惨な籠城戦として知られているのが播磨平定の際の「別所攻め」。

毛利方についた三木城の別所長治に対し、羽柴秀吉が1年10カ月にもわたって徹底した兵糧攻めを行い、後世まで「三木の干殺し」として語り継がれています。三木城を孤立させるために、周辺の別所方の拠点は軒並み攻撃を受けましたが、中でも悲惨なエピソードが残っているのがこの山です。

三木城に兵糧を輸送する中継点だった丹生山

当時、丹生山には明要寺という大寺があり、多くの僧兵をかかえた軍事勢力のひとつとなっていました。その寺が別所方に味方し、秘密裡に兵糧輸送を行っていました。

そのことが発覚して、秀吉によって寺は焼き討ちにされます。

秀吉軍が攻めてくる寸前、せめて稚児たちだけでも助かるようにと寺の裏手から逃がすことにしました。子どもたちは暗闇の中、必死で尾根伝いに隣の山を目指したのですが、追手がかかり、ついにこのあたりで皆殺しにされてしまったのだとか。

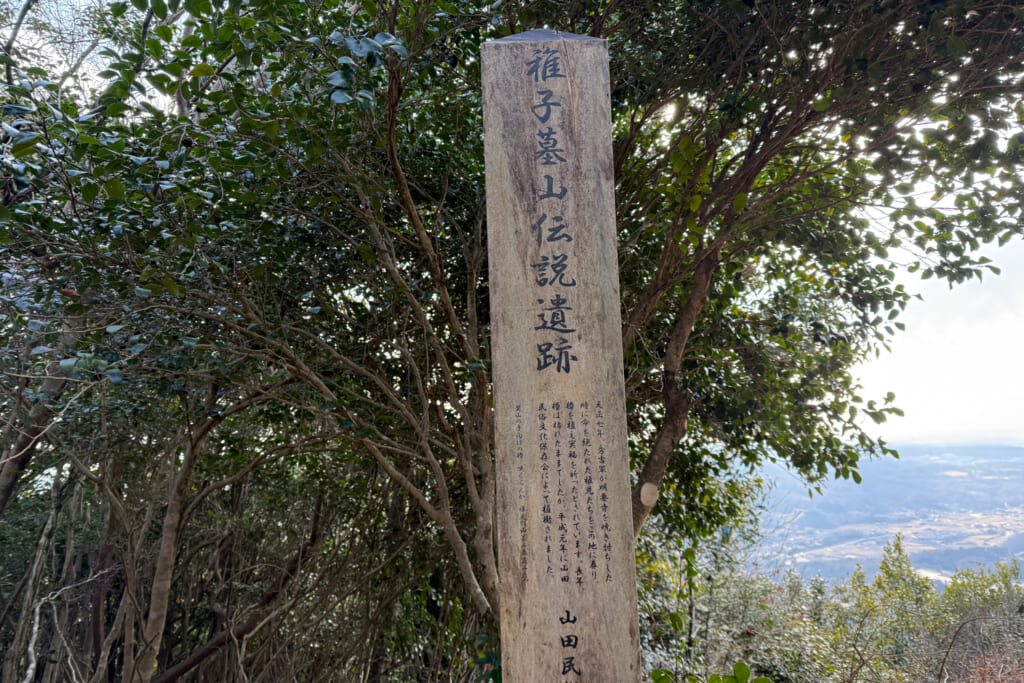

秀吉勢が去ったあと、稚児たちを憐れんだ里人たちが、亡骸をねんごろに葬ったことから、「稚児ヶ墓(ちごがばか)山」という名が付いたと伝わっています。

ちなみに、東隣の山は「花折山(はなおれやま)」といいますが、稚児たちの墓に供える花を手折ったことからついた山名だとか。

稚児ヶ墓山は、以前ご紹介した丹生山(たんじょうさん/にぶやま)の東側に位置します。アプローチは、丹生山と同じく市バスを利用。今回は、少し手前の「福地」バス停で下車して歩きます。

山のすそ野へ向かって歩いていると、集落の中に石碑のようなものがありました。「新兵衛石」と彫られていて、いわれが書いてありました。

江戸時代、10代将軍徳川家治の治世のこと。日照りが続いて米が採れず、百姓たちが苦しんでいたとき、見回りにやってきた領主の前に飛び出して、年貢を低減してほしいと訴え出たのが庄屋の息子の新兵衛という少年。

当時、直訴は大罪で、死罪になってもおかしくないところ、わずか15歳ながら、理にかなった言い分とその勇気に免じて罪を許され、年貢の軽減も聞き入れられたのだとか。感謝した村人たちがこの碑を建てたそうです。

集落を通り抜けて、山裾へと進みます。しばらく登ると、お寺の入り口に出ました。「無動寺」という真言宗のお寺で、創建は聖徳太子! だそうです。「新四国八十八か所」の碑があり、石仏の道が始まります。

どうやら、お寺の裏手からぐるっと回って、奥之院へ続く道のようです。森の中の小径に沿って、ミニサイズの祠が点々と置かれていて、なんとものどかな雰囲気。

ミニ八十八か所の参道は、しだいに小高い丘の上へと向かって行き、登り詰めたところに奥之院のお堂が建っていました。扁額には「弘法大師」と書かれています。

境内を通り抜け、さらに山側へと進みます。新池というため池のほとりまで来ると、南側の眺望が開けて、神戸市北区の街並みが見渡せました。

国道428号に合流して、しばらく進んで行くと、道端にちょっと変わったしめ縄? を張った由緒のありそうな祠がありました。おそらく、国道が建設される前からこのあたりには古くからの道があって、丹生山へ向かう参道のひとつだったのではないかと思います。

ウロウロ探索からメジャールートへ

ずっと以前は、国道沿いではない登山道があったような記憶があるのですが、今はどこが元の道だったかわからない感じ。それらしい沢筋からアプローチしてみたりもしたけど、今はどこも歩かれている感じがしません。

ウロウロ探索してみた結果、国道沿いに進んで、丹生山系縦走路に合流して登ることにしました。

トンネルをくぐり、しばらく北上。国道から分かれて、帝釈山から稚児ヶ墓山へ続く縦走路を目指します。やや急な登り道をこなすと、なだらかな地形の山上エリアへ。途中、すれ違う人もいなくてとても静かな山でした。

山頂もかなり地味な雰囲気。三角点がある場所はまったく山頂感もなくて眺望もありません。そこから少し進んだ先に、景色が見えるスポットがありました。

稚児ヶ墓山は、標高596.3m。さほど高い山ではないのですが、この日はよく晴れていたので、六甲山地の向こう側に明石海峡と淡路島が一望できました。

眺望スポットの脇には、大きなツバキの木が生えていました。

「天正7年、秀吉軍が明要寺を焼き討ちした時に命を絶たれた稚児たちをこの地に葬り、椿を植え冥福を祈ったとされています。長年椿は枯れたままでしたが、平成元年に山田民俗文化保存会によって植樹されました」と書かれています。

「里山の手向けの椿 咲くらんか 稚児の山並み春霞たつ」という歌が添えられていました。

かなりの大きさに育ったツバキ。地元のみなさんの思いがこもっているのでしょうか。ちょっと恐ろしげな名前の山ではありますが、今なお思いを馳せる人々の心で、稚児たちの魂もなぐさめられているのだろうなと思いました。

記事一覧

記事一覧 キャンプ場を探す

キャンプ場を探す ショッピング

ショッピング