キリスト教弾圧と戦争の記憶が残る島

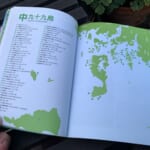

本の話に戻そう。九十九島の紹介にひと通り目を通したところで、巻末の「九十九島の豆知識」編が始まる。まずは「九十九島の展望台」と題して、いくつかの島にある展望台の紹介だ。

南九十九島のある佐世保は、かつては軍港の街として知られた。そのため、戦時中は民間人が高台から港を見下ろすなんてもってのほか。『この世界の片隅に』でも、すずさんが港をスケッチして憲兵にドヤされるシーンがある(あちらは広島の呉だけど)、佐世保でも同じことはあっただろう。いま、こうして九十九島の展望台から自由に美しい海を眺められるのは、とても幸せなことだ。

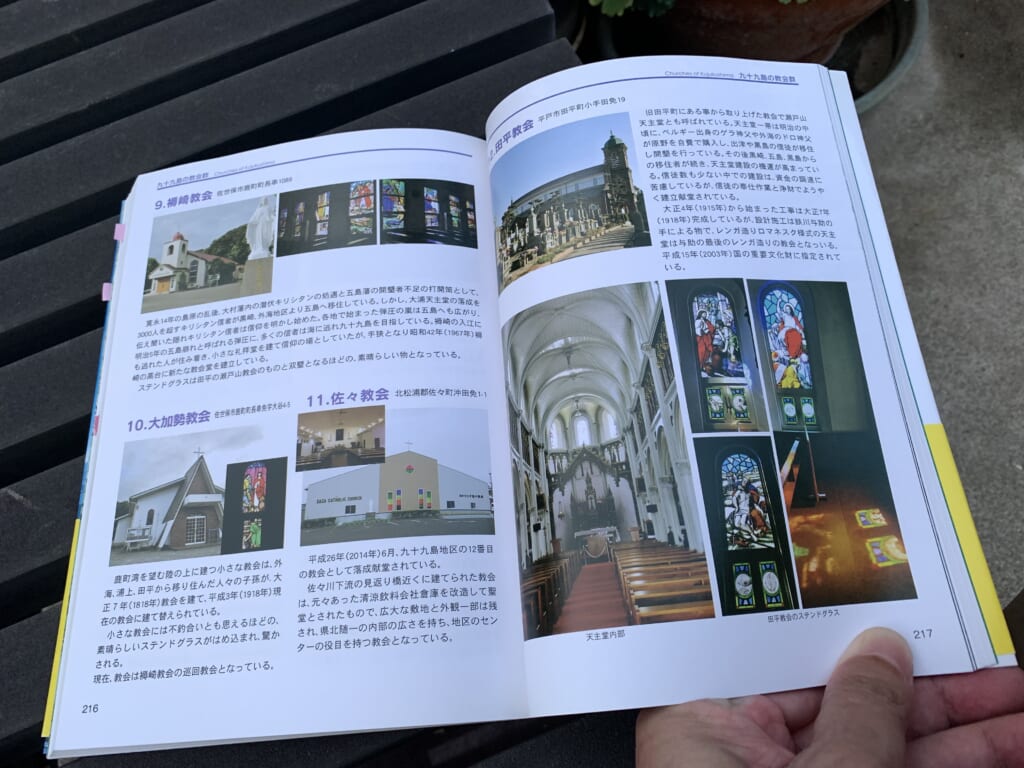

さらに、「九十九島の植物群」「九十九島の地質・化石」「九十九島の野鳥」「九十九島の教会群」「九十九島の戦争遺構」と続いていく。ここでまず注目したいのは「九十九島の教会群」だ。

長崎、天草地方といえば潜伏キリシタン(かつては隠れキリシタンと総称していた)でも有名なところ。そのため教会がいまでもたくさん残っている。リゾート気分を少しだけ胸にしまい、往時に思いを馳せるのもいいだろう。同じことは「九十九島の戦争遺構」にも言える。

ちなみに、本書の発行日は2016年9月19日となっている。これは偶然ではなく、毎年9月19日は「九十九島の日」ということで、それにちなんでこの日に刊行されたそうだ。こういう仕掛け、嫌いじゃない。ヤベえなあ、九十九島、行ってみたくなってきたなあ。

■『海国立公園 九十九島全島図鑑』(2016年9月刊/芸文堂)

https://www.sasebo-geibundo.com/index.shtml

評者:とみさわ昭仁(とみさわあきひと)

1961年東京生まれ。フリーライターとして活動するかたわら、ファミコンブームに乗ってゲームデザイナーに。『ポケモン』などのヒット作に関わる。2012年より神保町に珍書専門の古書店「マニタ書房」を開業。2019年に閉店後は、再びフリーライターとして執筆活動に入る。近著に『レコード越しの戦後史』(P-VINE)、『勇者と戦車とモンスター』(駒草出版)など。

記事一覧

記事一覧 キャンプ場を探す

キャンプ場を探す ショッピング

ショッピング